|

博物館の自然史研究とバイオミメティクス

|

博物館の生物標本は、生物学者が集め、管理し、研究してきました。生物標本の「重要さ」を訴えるのも生物学者。大学研究者のなかで、標本を利用し研究をしている割合は2パーセント。標本の重要さは理解されても、その価値を直接評価する人はごくわずかでした。バイオミメティクス研究が盛んになるにつれ、工学研究者たちが生物のもつ様々なデザインを探していることを知りました。その規範となるデザイン・サンプルは、すべて博物館に揃っています。収蔵庫の標本箱には、38 億年に渡る進化によって洗練されたデザインが、生物標本としてずらりと並んでいるのです。北大総合博物館では微小な昆虫標本の体表面を電子顕微鏡で撮影し、工学系研究者が技術開発の「気づき」を想起するためのデータベースを作製中です。その気づきは生物学にもフィードバックされます。博物館を舞台に、生物標本を仲立ちとした、生物学者と工学者の異分野交流が始まりました。あたらしい自然史系博物館の時代の到来かもしれません。

|

教員:

大原 昌宏(北海道大学総合博物館) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, バイオミメティクス市民セミナー, 公開講座でさがす, 総合博物館, 複合分野/学際 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

第2回目は、「論文・レポートを書く前に」と題して、アカデミックな文章を書く上での考え方や注意点について、セミナーを開催しました。これから卒論、修論を始める人にオススメです。

アカデミック・サポートセンター(ASC)は、講義外での学習サポートやセミナーを開催し、学生の主体的な学習活動を支援しています。学習支援の一環として、学部学生を主な対象とした、ASCと図書館の連携ゼミ「スキルアップセミナー」を開催しています。

|

教員:

多田 泰紘 (北海道大学アカデミック・サポートセンター)、堀越 邦恵 (北海道大学附属図書館) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 教育/学習, 教育学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

撥水、親水、防汚、潤滑のための新しい材料

|

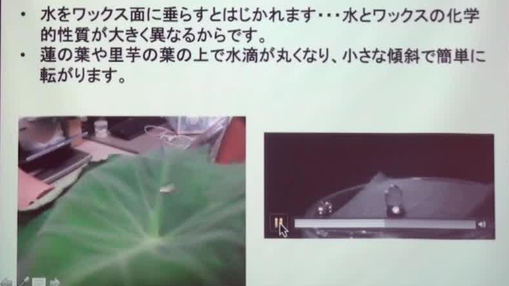

生物の表面は様々な場所で、その場所に要求される機能特性を示します。生物の特徴は環境負荷が少なく、低エネルギーで様々な機能特性を示すことがあげられます。私たちもソフトマテリアル(プラスチック、ゴム、ゲル、液晶など)の科学の技術を駆使してようやく生物の示すような表面の機能性を実現することが出来るようになりました。

本講演では

1、表面の凹凸を利用した撥水性

2、水に対して濡れ易い高分子のひげ(ポリマーブラシ)を用いた親水性と防汚性(汚れにくい)表面

3、関節のように水を潤滑剤として低い摩擦係数を示す表面

4、水を溶剤として自在に接着・剥離を繰り返すことの出来る材料

などについて紹介します。

|

教員:

高原 淳(九州大学先導化学物質研究所) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, バイオミメティクス市民セミナー, 公開講座でさがす, 総合博物館, 複合分野/学際 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

第1回目は、「プレゼンテーションのツボ」と題して、プレゼンで陥りやすい誤った考え方を防ぐ方法や、スライド作成のスキルについて、聞き手参加型のセミナーを開催しました。

|

教員:

多田 泰紘 (北海道大学アカデミック・サポートセンター) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 教育/学習, 教育学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

サステイナブルキャンパス構築のための計画とその評価

|

昨年行われた国際シンポジウムでは、日米におけるサステイナブルキャンパスに関するトップランナーの大学と、これまでの取組(Achievements)やこれからの課題(Challenges)について紹介いただき、サステイナブルキャンパス構築に向けた今後の方向性を検討しました。

今回のシンポジウムでは、本学とサステイナブルキャンパスに関する国際交流プロジェクトを協働している欧州3大学からサステイナブルキャンパス構築のための行動計画や地域と連携した計画、そしてPDCAサイクルを回すための評価項目及びその評価手法について紹介いただき、日欧における計画やその評価項目・手法の違いについて議論し、今後のサステイナブルキャンパス構築に向けた知見を得ることを目的とします。

|

教員:

三上 隆(北海道大学理事・副学長)、阿部 英樹(文部科学省大臣官房企画部計画課整備計画室)、小篠 隆生(北海道大学大学院工学研究院)、Patrizia Lombardi(Polytechnic of Turin)、Silvia Giordano(Polytechnic of Turin)、Dimit... |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, サステイナビリティ学教育研究センター, サステナビリティ・ウィーク, 公開講座でさがす, 複合分野/学際 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

急速に高齢化が進む日本では、日常生活の中で健康を維持管理できることが重要です。また、看護・介護が必要になっても在宅で安心な生活できれば、病院ベッド数の不足を解消するとともに、「自宅で最期を迎えたい」という国民意識にも適います。本セミナーは、在宅を中心に安心した暮らしを支えるための健康科学・技術に関する紹介です。

|

教員:

伊達 広行(北海道大学大学院保健科学研究院)、進藤 ゆかり(北海道大学大学院保健化学研究院)、中島 一樹(富山大学大学院理工学研究部)、山田 憲嗣(大阪大学大学院医学系研究科)、高橋 誠(北海道大学大学院情報科学研究科) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, サステイナビリティ学教育研究センター, サステナビリティ・ウィーク, 公開講座でさがす, 医学/保健学, 医学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

保健科学研究院の公開講座は「ようこそ! ヘルスサイエンスの世界へ」というテーマのもと、3名の講師陣が専門分野の紹介をします。

第1限目は「アレルギーの不思議」と題して、小林清一教授が国民病とも呼ばれているアレルギーについて解説します。第2限目は「あなたの健康生活を支える看護師活用術」と題して、良村貞子教授が保健医療福祉の現場で活躍している看護職者の業務の内容を紹介します。第3限目は「今こそ考えるとき、高齢者の延命治療 ―我が国と諸外国の比較から―」と題して、宮本顯二教授が高齢者の終末期医療について解説します。

|

教員:

伊達 広行(北海道大学大学院保健科学研究院)、小林 清一(北海道大学大学院保健科学研究院)、宮本 顯二(北海道大学大学院保健科学研究院) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, サステイナビリティ学教育研究センター, サステナビリティ・ウィーク, 公開講座でさがす, 医学/保健学, 医学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

北海道大学名誉教授の鈴木章氏をお招きし、本道の未来を担う子どもたちに、生活の利便性向上や社会経済の発展に大きく貢献する科学技術への関心を高めてもらうため、「見て、触れて、楽しんで、学ぶ」ことができる「体験型の交流の場」を創出しました。

|

教員:

高橋 はるみ(北海道知事)、山口 佳三(北海道大学副学長)、鈴木 章(北海道大学名誉教授)、山本 靖典(北海道大学工学研究院)、津曲 敏郎(北海道大学博物館館長) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, サイエンスパーク in 北海道大学総合博物館, ノーベル賞, 理学/自然科学, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

※学内限定

|

社会の第一線で活躍している方々の学生生活から現在に至るまでの体験談、キャリア形成についての講義、グループでのディスカッションなどを通じて、大学で「学ぶこと」と社会で「働くこと」の意義や関連性を考え、今後の自らのキャリアを考えるきっかけとすることができる。

|

教員:

|

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 教育/学習, 教育学部, 複合分野/学際 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

北大の入試制度「総合入試」に関する説明

|

北海道大学で行っているオープンキャンパスの模様を映像でご紹介しています。

当日お越しになれなかったみなさまも北海道大学の雰囲気を感じることができます。 どうぞご覧ください。

|

教員:

小内 透(北海道大学大学院教育学研究院) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, オープンキャンパス, 公開講座でさがす, 教育/学習 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

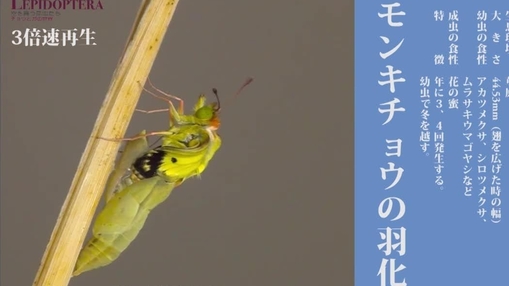

空を舞う昆虫たち、チョウとガの世界

|

「北海道大学総合博物館 2011年度 夏の企画展示映像」として上映した動画です。

|

教員:

映像制作: 藤田良治(北海道大学高等教育推進機構) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 理学/自然科学, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

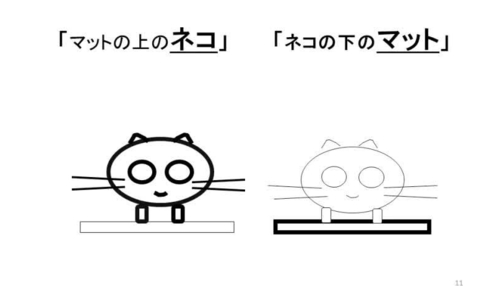

言葉のしくみを科学する認知言語学

|

わたしたちは「金星」のことを「明けの明星」とも呼び、前後の文脈や状況に応じて使い分けます。位置関係の表現に「体育館の横の自転車」と言いますが、「自転車の横の体育館」という使い方はほとんどしません。同じモノやコトを表す言葉が複数ある場合、なぜ適切に使い分けることができるのでしょうか。それは、ヒトに認知能力があるからです。言葉と言葉を使う時の頭の働き(認知能力)に注目して、言葉のしくみを解き明かそうとする学問、それが認知言語学です。

認知言語学と聞くと難しそうな気がしますが、ご心配無用。高橋さんが身近な実例を取り上げ、皆さんの素朴な疑問や思い込みについてわかりやすく解説いたします。普段何気なく使い分けている言葉のしくみがわかると、言葉の不思議やおもしろさが見えてきます。皆さんも高橋さんと一緒に、言葉と頭の親密な関係を体験しませんか。

|

教員:

高橋 英光(北海道大学大学院文学研究科) |

開講年:2013

|

タグ:

japanese, 人文学カフェ, 文学/思想/言語, 文学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

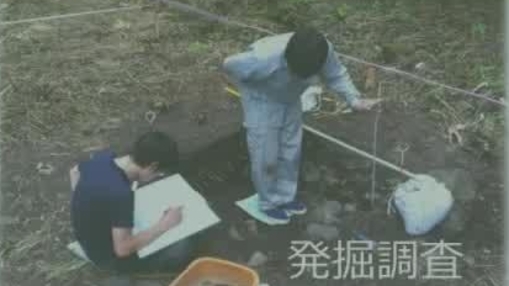

―最新考古学事情―

|

考古学者の仕事といえば…、冒険や宝探し?

いえいえ、考古学者は過去の人々がのこしたモノ(物質資料)から人類史を再構成する使命をにない、もの言わぬモノ資料に何とかして語らせ、その「声」を聞くことに日夜奮闘しているのです。そのために駆使されている科学捜査さながらの方法を、「七つ道具」とともに高瀬さんに解説してもらいましょう。

考古学の最大の利点は何でしょうか?それは、たとえ文字で書かれた記録がなくても、歴史を復元できるところにあります。人間がいた場所であれば、地球上のどこでも歴史研究の対象になりえるのです。もちろん、北の大地に住んだ人々のあゆみを解明するためにも、なくてはならない学問なのです。考古学からみえてきた千島・カムチャツカの知られざる歴史とはどのようなものなのか、最新の成果もご紹介します。

|

教員:

高瀬 克範(北海道大学大学院文学研究科) |

開講年:2013

|

タグ:

japanese, 人文学カフェ, 文学/思想/言語, 文学部, 歴史/民俗 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

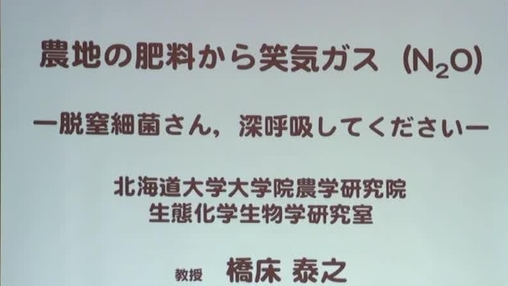

北海道大学大学院農学研究院主催による「時計台サロン」の模様を映像でご紹介しています。「時計台サロン」は、農学に関連する話題を、一般市民向けに講話するものです(場所:時計台ホール、毎月1回開催予定)。

|

教員:

橋床 泰之(北海道大学大学院農学研究院)、小林 泰男(北海道大学大学院農学研究院) |

開講年:2013

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 時計台サロン, 農学, 農学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

北海道大学大学院農学研究院主催による「時計台サロン」の模様を映像でご紹介しています。「時計台サロン」は、農学に関連する話題を、一般市民向けに講話するものです(場所:時計台ホール、毎月1回開催予定)。

|

教員:

川端 潤(北海道大学大学院農学研究院)、仁木 良哉 (北海道大学名誉教授) |

開講年:2013

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 時計台サロン, 農学, 農学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

(英語学 生成文法の研究(1))

|

Every child acquires their native language effortlessly and in a very short period. This looks so natural that people do not realize how amazing it is. Current studies of language and language acquisition have revealed several interesting aspects of child language acquisition,many of which do not coincide with what we normally believe about language. In this course,we are going to discuss how actually children acquire their native language. The students also learn basic concepts and methodology of study of human language.

|

教員:

奥 聡 (北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院) |

開講年:2014

|

タグ:

english, japanese, 学部でさがす, 文学/思想/言語, 文学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

北海道大学大学院農学研究院主催による「時計台サロン」の模様を映像でご紹介しています。「時計台サロン」は、農学に関連する話題を、一般市民向けに講話するものです(場所:時計台ホール、毎月1回開催予定)。

|

教員:

小池 孝良(北海道大学大学院農学研究院) |

開講年:2013

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 時計台サロン, 農学, 農学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

北海道大学大学院農学研究院主催による「時計台サロン」の模様を映像でご紹介しています。「時計台サロン」は、農学に関連する話題を、一般市民向けに講話するものです(場所:時計台ホール、毎月1回開催予定)。

|

教員:

広田 知良(北海道大学大学院農学研究院)、高橋 昌志(北海道大学大学院農学研究院) |

開講年:2013

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 時計台サロン, 農学, 農学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

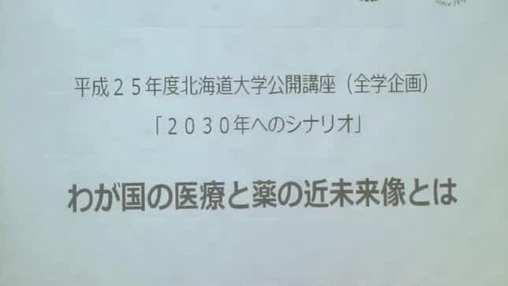

わが国の医療と薬の近未来像とは

|

昨年は山中伸弥教授のノーベル賞受賞の話題で日本中が沸きました。一方で、医療費負担の増大、薬害による健康被害など、医療をめぐるマイナス面の報道も目につきます。しかし、実際にはこれらの判断は諸外国との比較のなかでなされる必要があります。本講義では、わが国の医療水準を世界と比較してその特徴を明らかにした上で、今後医療と薬にかかわる研究がどの方向ヘ向かおうとしているのか、わかりやすく解説します。

教員紹介

武田 宏司

1980年、北海道大学医学部医学科卒業。同年北大医学部第三内科ヘ入局し、消化器内科医として、関連病院勤務。1994年北大医学部第三内科助手、その後、同講師、准教授を経て、2008年より北大大学院薬学研究院臨床病態解析学教授。2010年からは北大病院栄養管理部長を兼任し、同栄養サポートチーム委員長も務める。研究テーマは、炎症性腸疾患、機能性消化管疾患、栄養不良の病態生理・治療に関する研究。

|

教員:

武田 宏司(北海道大学大学院薬学研究院) |

開講年:2013

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北海道大学公開講座, 医学/保健学, 薬学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

帰山雅秀教授の最終講義「旅の途上にて -サケ学起学」の映像がご覧いただけます。

2013年3月1日 北海道大学水産学部

|

教員:

帰山 雅秀(北海道大学大学院水産科学研究院) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 最終講義, 水産学, 水産学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

北海道の都市と交通の将来展望

|

昨年、北海道新幹線札幌延伸が決まり、2035年に開業予定となっています。しかし、すでに人口減少・高齢化が進み、いかにして安全・安心に暮らせる街を作るか、都市や産業を活性化するかが重要な課題となっています。本講義では、北海道の都市と交通の将来はどうなっているか、札幌市と地方都市の観点から説明します。そして、将来のために都市や交通ネットワークをどのように整備していくべきかを解説します。

教員紹介

岸 邦宏

1970年北海道生まれ。1999年北海道大学大学院工学研究科博士後期課程修了。博士(工学)。北海道大学大学院工学研究科助手を経て、2008年より北海道大学大学院工学研究院准教授。専門は交通計画、交通工学、都市計画。自動車交通から公共交通まで、人々の生活、地域を支えるための交通体系のあり方や、交通計画と連携したまちづくりについて研究を進めている。道内各地の交通政策の立案にも関わっている。

|

教員:

岸 邦宏(北海道大学大学院工学研究院) |

開講年:2013

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北海道大学公開講座, 工学/情報, 工学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

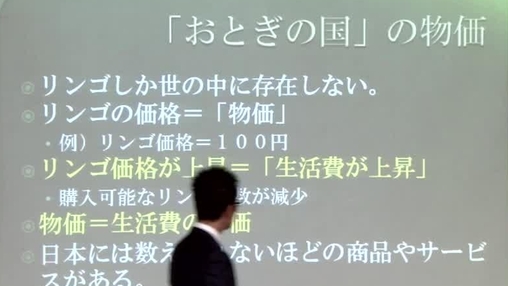

日本の物価を考える

|

第2次安倍政権発足によって日本経済は大きな転換点を迎えています。特に注目されているのが政府と日銀との関係です。安倍政権の目指す「レジームチェンジ」によって日本経済はどこへ向かうのでしょうか。本講義では、日銀の金融政策と政府の累積債務問題の未来を「物価」という視点から考えます。

教員紹介

工藤 教孝

1973年山口県生まれ。1996年立命館大学経済学部卒業。2000年ニューヨーク州立大学大学院経済学研究科修了。Ph.D.(経済学)。一橋大学経済学研究科講師、関西大学経済学部助教授を経て、2005年度より北海道大学経済学研究科助教授(2007年度より准教授)。 2015年10月より名古屋大学経済学研究科教授。

専門はマクロ経済学。共著書『サーチ理論』(東京大学出版会、2007年)。『日経ビジネス』や『日本経済新聞』などへの寄稿も行う。

|

教員:

工藤 教孝(北海道大学大学院経済学研究科) |

開講年:2013

|

タグ:

japanese, ビジネス/経済, 公開講座でさがす, 北海道大学公開講座, 経済学研究科/会計専門職大学院, 経済学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

経済・社会のグローバリゼーションの動きが強まる中で、教育のあり方は大きく変容しつつあります。国の枠をこえて、義務教育段階から高等教育まで多くの外国人が学び、外国で学ぶ日本人も増大しています。それにともなって、世界的な規模で教育の成果が評価される傾向も現れています。これらの動きの中で、従来の国民教育のあり方が問い直され、トランスナショナルな教育システムの構築が課題となりつつあることについて論じます。

教員紹介

小内 透

1955年群馬県生まれ。1984年北海道大学大学院教育学研究科博士後期課程単位取得退学。北海道教育大学旭川分校助手、助教授、北海道大学教育学部助教授を経て、2002年大学院教育学研究科(現研究院)教授。博士(教育学)。専門は教育社会学。主な著書に『教育と不平等の社会理論』(東信堂、2005年)、『トランスナショナルな移動と定住・全3巻』(編著、御茶の水書房、2009年、第4回地域社会学会賞)など。

|

教員:

小内 透(北海道大学大学院教育学研究院) |

開講年:2013

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北海道大学公開講座, 国際広報メディア・観光学院/メディア・コミュニケーション研究院, 教育/学習 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

人間の再発見

|

「私の隣にキリンはいない」。「昨日雨が降らなかったら、公園でサッカーができたのに」。これらの文と同じ情報をことば以外の方法(たとえば、図や絵)で簡単に表すことはできないでしょう。また、人間以外の動物のコミュニケーションでもこのような意味を表す仕組みはないと考えられています。しかし、人間であればどの言語の話者でも3歳にもなれば上記のような表現を簡単にすることができます。

この授業では、1950年代から始まった新しいことば研究の方法論(生成言語理論)を基調に、人間が持つことばのさまざまな側面について考えてみます。特に、自分の母語は自分にとってあまりにも当たり前のものなので、それを客体化してあらためて考えるということをしないばかりか、自分のことばのことは自分がよく知っていると思い込んでしまいがちです。人間のことばを操る能力は実際には大変不思議で、奥が深いものです。その特徴を少し知ることによって、自分自身を含めた人間というものを「再発見」する機会にすると同時に、人間の言語能力の研究方法を通して、科学的な研究の本質とは何かを考えます。

|

教員:

奥 聡(北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院/外国語教育センター ) |

開講年:

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 外国語教育センター, 学部でさがす, 文学/思想/言語, 文学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

―目指せ!送電ロス・ゼロの世界―

|

北海道大学創成研究機構ではこのたび、「次世代エネルギー」をテーマにシンポジウムを開催致します。

講演者達が産・学・官それぞれの立場で平成25年1月に経済産業省の委託(約40億円)を受けスタートした「石狩超電導直流送電プロジェクト」を中心にお話致します。テレビなどでお馴染みの佐藤のりゆき氏のナビゲートによるパネルディスカッションもお届けし、エネルギーを通して北海道の未来について考えます。

|

教員:

川端 和重(北海道大学理事・副学長)、三澤 弘明(北海道大学創成研究機構特定研究部門/電子科学研究所)、山口 作太郎(中部大学工学部/超伝導・持続可能エネルギー研究センター)、田中 邦裕(さくらインターネット株式会社)、田岡 克介(石狩市長)、佐藤 のりゆき(キャスター/創成研究機構)、吉見 宏(北... |

開講年:2013

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 工学部, 理学部, 複合分野/学際, 電子科学研究所 |

講義投稿日:2017年8月9日 |